Por José Luis Marín Weil

Conforme han ido pasando estos años sostengo con más convencimiento que torear es mucho más que un simple verbo. Un ejercicio de libertad que nos muestra a nosotros mismos cómo somos y aquello que somos capaces de hacer, con nuestra fragilidad y carencias, desnudando nuestra alma para situarla frente a la bravura de una res. Y ahí es entonces cuando nace esa fusión mágica que perdura fugazmente unos segundos. Aquellos que separan un lance de otro.

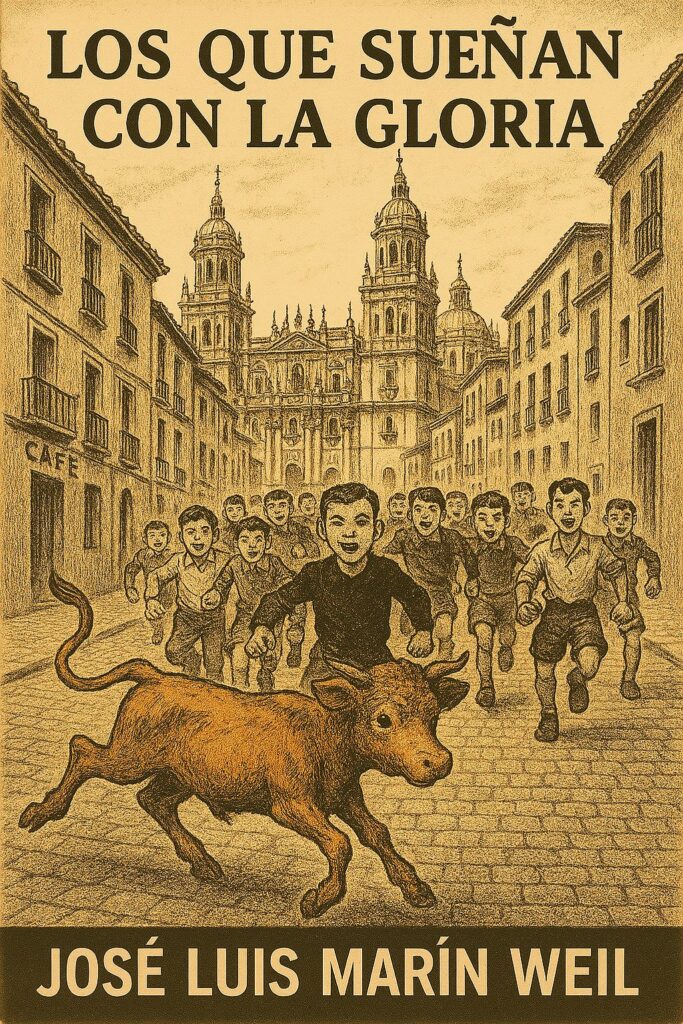

Una vieja e inocente fotografía preside mis días junto a mi mesa de noche. Me recuerda aquel niño que fui e inmortaliza una experiencia que marcó mi vida para siempre: ese prematuro bautizo con la bravura. Una añojita negra – sin ni siquiera pitones en su cabeza- olisquea tímidamente la panza de una pequeña muleta, y frente a ella mi diminuto cuerpo de siete añitos. Treinta años de aquella primera vez delante una mamona en La Carolina.

La vida me fue llevando por otros caminos y de vez en cuando volvía a aparecer esa oportunidad de revivir la mezcla de sensaciones que parte de tu inconsciencia de llegar por voluntad propia al territorio del riesgo que tú asumes porque quieres. Torear, o al menos mínimamente intentarlo.

Y fuimos fraguando entre amigos un pequeño grupo de quienes sentíamos esa idéntica ilusión dentro de nuestras posibilidades. Una forma de manifestarte y sentirte ante la vida. Aislarte del mundo con una muleta en la mano, y poner tu corazón a mil revoluciones por puro capricho y gusto. Cosas de locos.

Le dimos forma y solidez a aquel grupo de aficionados prácticos. A nosotros se nos fueron uniendo otros tantos, y nos pusimos a compartir miedos, esperanzas, ilusiones fugaces y casi imposibles, embestidas de unos a otros y olés sinceros cuando una tanda estaba bien rematada. El campo bravo de Jaén fue el escenario donde dar vida y rienda suelta a tantos sueños compartidos. Y entonces disfrutamos mucho, muchísimo, cuando se consiguió aquel milagro de torear entre amigos por pura afición, pero respetando siempre el toreo y siendo consciente del papel que el aficionado práctico ha jugado en la fiesta de los toros. Por eso siempre tuve muy presente que quien fuera un maestro para mí, el añorado Antonio Palomo, sería mi referente y mi guía a la hora de entender esta forma de vida.

Se cumplen ahora diez años de aquella mañana en que después de unas tostadas en la Calle Mesones entre Ratia, Durán y un servidor nació aquella idea que desembocó en la Asociación de Aficionados Prácticos de Jaén. Desde entonces llevamos diez años toreando juntos.